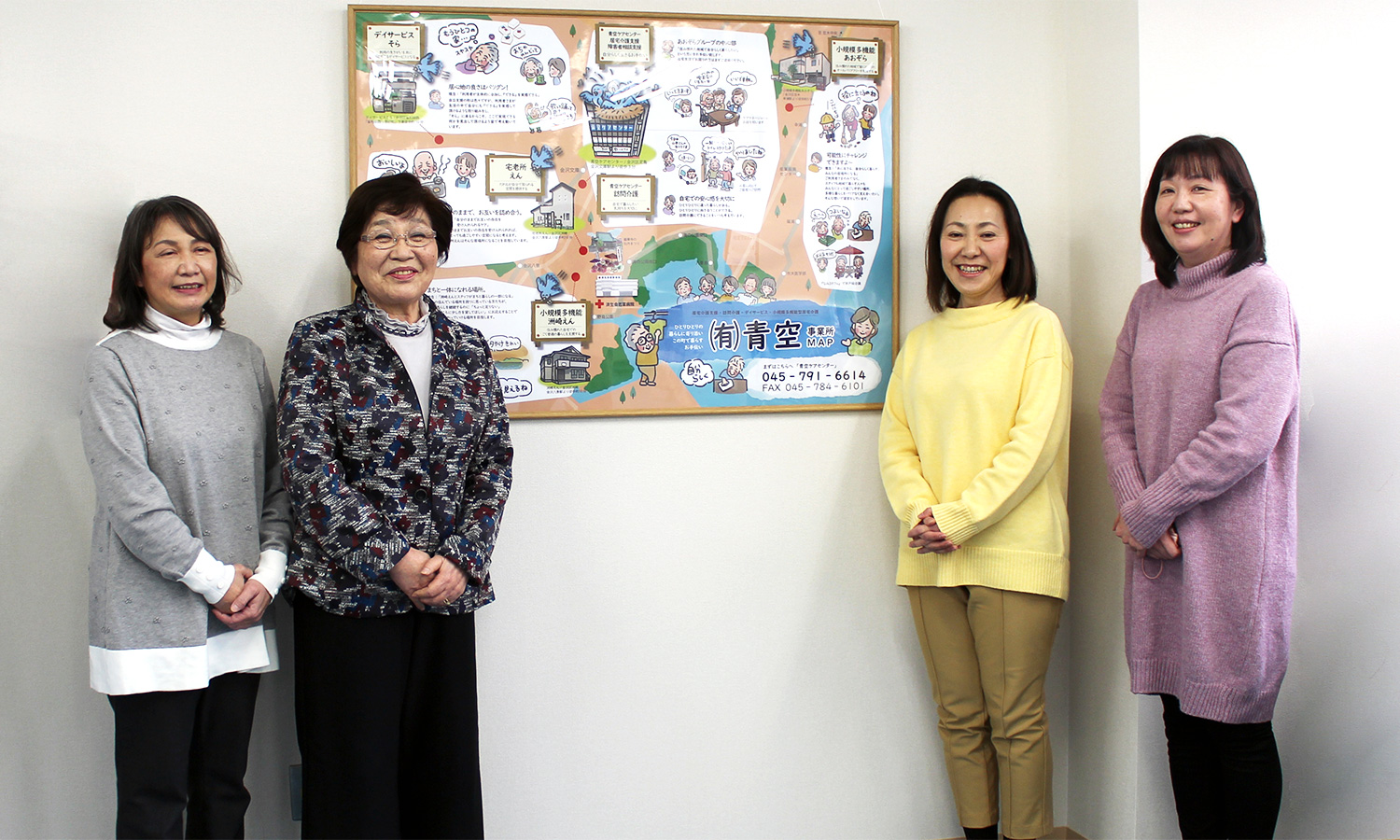

有限会社

青空 様

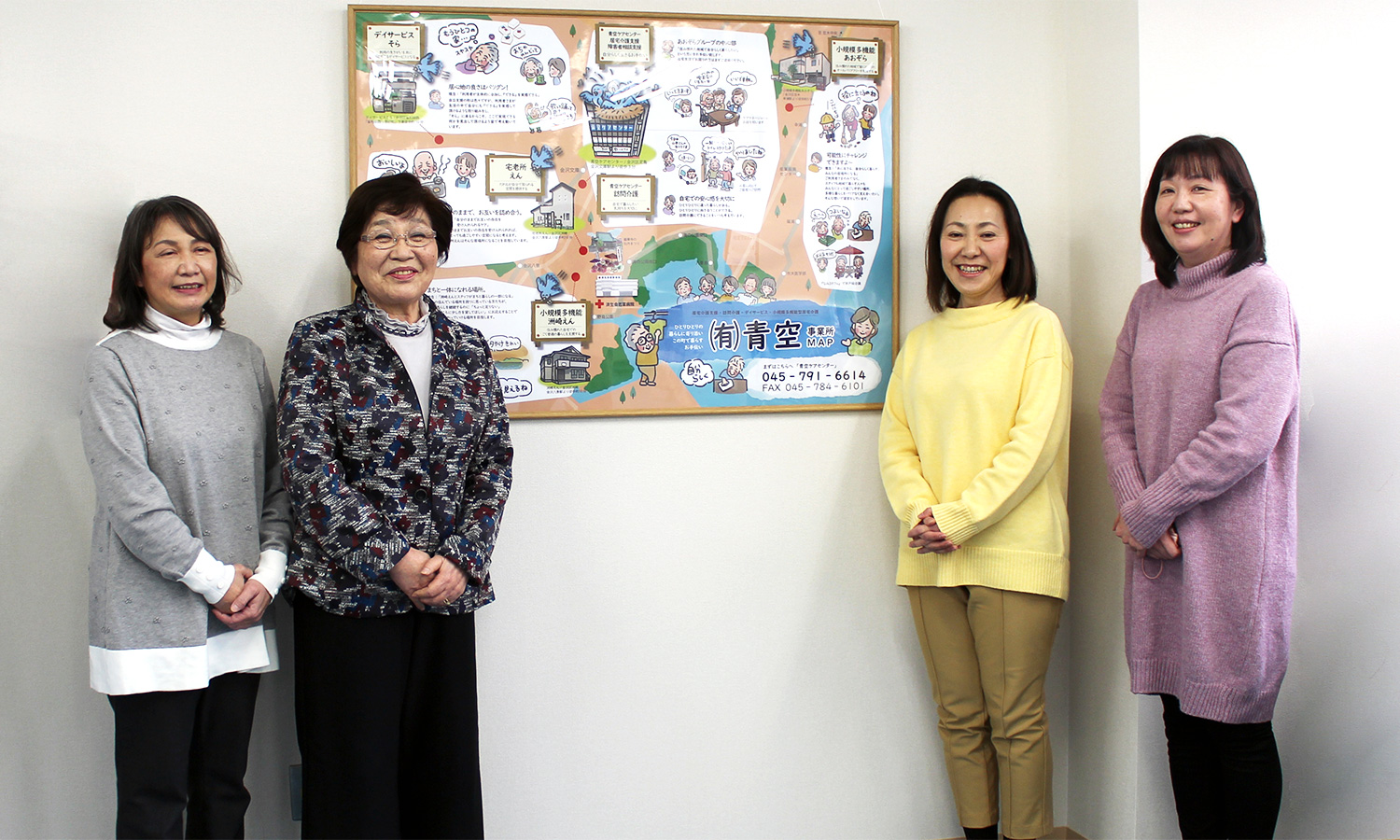

代表

山口ひとみさん

創立以来、周りの人に恵まれ助けられて20年。この仕事ができている事、

次の世代に人を残す事が、今を生きている私の役割であり生き甲斐です。

人事総務部門管理者

近江啓子さん

部門の業務は1つ1つの仕事に完結と成果が見えるので、やり甲斐を実感できます。

青空ケアセンターの魅力は、思った事を言い合える風通しのよさです。

サービス提供責任者(管理者)

黒岩富美子さん

仕事は「うまく行った」時にはそこで完結しますが、「うまく行かない」時は

改善点や気づきがあるので、解決策を考える事に面白みを感じます。

主任介護支援専門員(管理者)

齋藤希美子さん

やり甲斐とは?と思いながら20年経ち、介護職からケアマネージャーとなりました。

辛さ・苦しさ以上の喜び・楽しみがあるから続けられていると思います。

2017年5月に仕事の効率を上げる主目的でICT化を導入、ビーブリッドのサービスご利用を開始されました。当初の課題は解決されましたか?

山口: 機器購入やシステム導入の相談、そしてトラブルが起こったら電話で問い合わせるビーブリッドのICTサポート〈ほむさぽ〉を通してお付き合いしてきましたが、困った時にはすぐ聞ける体制ができて、業務の効率化が図れています。また、当初の「ほとんどの人がPC操作にうとい」という状態ではなくなりました。

はじめにビーブリッドを選定された理由は専門家のICTスキルを活用される「餅は餅屋」の観点と伺いましたが、ご期待に添えていますか?

山口:元々は、協同組合のセミナーで竹下社長を講師としてお呼びしたのが始まりです。その頃、介護現場の記録は全て手作業で、「システムにICTを取り入れなければいけない」という意識はありましたが、会社にオールマイティにわかる人を配置するのは不可能ですし、どう使いこなすか職員にも周知するのも難しく、トータルサポートが必要だと思っていました。

近江:ICTサポートである〈ほむさぽ〉の契約をしてからは、「悩むより、聞いた方が早い」とすぐPCをリモート(遠隔操作)してもらっています。同じ画面を共有しながら質問ができるので便利ですし、「ここを触ったら壊れるんじゃないか」という不安等も解消されます。電話やリモートだけでは伝わらない、実際に来て見ていただきたい時にはジレンマを感じる時もありますし、聞いた事が100%何でも解決するというわけではありませんが、問い合わせた内容については一生懸命に調べてくれます。

以前、5回に渡って開催したパソコン教室(Word/Excel/Outlook/PC操作/セキュリティ対策)の反響はいかがでしたか?

山口:「パソコンとは何ぞや」という基本的な疑問から始まる人もいましたが、PCを使えば手書きでやるよりもキレイで早くなるので「日常業務の中で使いこなせるようにしよう」という目的で行いました。行政からの「(書類)提出は紙で」という指定が「データでもいい」に変わった事も、「PCに慣れなければ」と皆が感じるポイントでした。

近江:PCまわりで「どんなところに困っているか」の声を拾い、個々の悩みについてはクリアできました。今でもまだスキルの差はありますが、1人1台PCが使える環境なので「やるしかない」という流れには持って行けました。

黒岩:パソコンに対して苦手意識を持っていた人は、克服できたと思います。

ICTヘルプデスク〈ほむさぽ〉をご利用いただいている上で、発生した課題はありますか?

黒岩:現場(訪問)の方は、請求やヘルパーの派遣等でシステムを使わなくてはならないのですが、不具合があった時に電話1本で対応していただけるので、ほぼその場で解決できるようになりました。ただ 「どうしてそうなっているか、わからない」時に、うまく伝えられないケースもあるのが課題です。

山口:ワープロ時代の感覚が残っている人も多く、トラブルが起きても「何をどう聞いたらいいのかわからない」という声はあります。

ICT活用の過程で、ご苦労されている点があれば教えてください。

齋藤:使う人と使わない人でスキルに差があり、勤怠システムの打刻なども「代わりに誰かにやってもらえる」「間違えても指摘してもらえる」という雰囲気を感じます。

近江:勤怠システムの打刻間違いは日常的に発生していて、本社の担当が気づいて修正するのですが、そのために全部を確認し直さなくてはならない。間違える人は、その苦労に気づいていません。

山口:決めた事をできないのではなく、やらないのでは、何のためにICTを導入したのかわかりません。「使いこなさないと、自分以外の担当者が大変」という意識を育成していきたいですね。

職員の方々の、ICTに対する意識やスキルは変わりましたか?

齋藤:PCに苦手意識がある人はまだいるので、新しいシステム導入、例えばクラウドでの情報共有も「それがいいね」とはならず、「覚えられない」「無理だよ」という声がありました。でもやってみたら「あ、本当に簡単だね」となり、今では皆「やって良かった」と思っています。ただ間違えたら大変なので、そこは集中して作業する体制作りをしました。ICTが全くわからない人もいて、不慣れなので時間がかかりますが、回を重ねる事によって皆少しずつ時間が短縮できています。

ICT活用への取組みで、特に気を付けている点は何でしょうか?

山口:規模が小さい事業所は、記録の量が少ないので手作業でなんとかなってしまうところがあります。また「紙で見ないと頭に残らない」という世代もいます。そのような人々と若い世代とで、一緒に「活用するしかない」という決意でここまで来ました。ICTは、記録だけでなく請求までトータルできないと、かえって複雑になり成果が出ません。将来的な効果を見込んで取組む必要があります。

ICT導入による、具体的な成果とは?

齋藤:今までは紙で落として郵送する作業に半日以上かかっていた提供表に、先月(2021年12月)からクラウドのファイル送信サービスを使い始めて、非常に効率化が図れています。「クラウドとは何ですか?」「安全なんですか?」「うちはFAXにしてください」「メールにしてください」という声もありましたが、全体としての反応は意外に悪くなかったです。

近江:郵送書類だと、開封・保管の手間や、ほかの書類にまぎれる危険性もありますが、クラウドだとデータのやり取りなのでより手早く確認できます。「まだ届かない」という問い合わせもなくなりました。

黒岩:今クラウド上でダウンロードして取り込むシステムがいくつかあり、受け取るこちら側もデータとして保管できるので、紙の処理が不要になりました。

山口:紙ベースの記録の量がすごかったので、できるだけペーパーレスでデータを残す方向に移行しようと考えています。関わる全員の意識と、機器やネットワークといった環境も必要ですが、国の方にもその意向があるので、そういった流れの中で進めようとしています。

齋藤:居宅については紙のデータの出力量が非常に多く、残業や休日出勤で対応していました。

近江:複合機が数時間フル稼働していて、その中に別の書類が混ざると大変なので、その間は他の人が使えない状態です。毎回、紙の量も数千枚になっていました。

山口:その紙の情報を綴る時間も膨大で、保管場所にも困っていましたね。ICT化は紙・インク・複合機の印刷代・残業代など多岐に渡るコスト削減につながりました。

ICTに慣れていない方々は、どのような反応でしたか?

黒岩:訪問介護の記録ソフトは、ヘルパーさんも高齢な方が多く、スマートフォンを使いこなせていないところから指導したため、定着に手間取って1年ぐらいかかりました。

近江:使ってみたらそう難しくもないけど、その前に拒絶反応があったのです。また紙の記録の良さは「手に触れ、目に見えるので安心」という事なのに対し、ICTは「見えないもの」なので、検証できるようになるまで時間がかかりました。

黒岩:でも後で振り返ってみて、どれだけ楽になったか実感して「やって良かったね」と言い合っています。

貴社にとってのICTの重要性を教えてください。

山口:定着する・不都合があったら確認する・それを修正する手間はかかりました。積極的に皆の中心になってくれる人を作るのがポイントですね。

黒岩:介護記録ソフトの導入事例で紹介され、知らない事業所から問合せが来る事もありました。定着までの手間や、エラーの対応も発生したので「なんとか運用している」と答えていましたが、導入そのものは良かったと思います。紙ベースの記録を人海戦術で行っていた時代には、もう戻れません。

今後は、ビーブリッドにどのような期待をされていますか?

山口:日常の細かいトラブルや疑問はヘルプデスク〈ほむさぽ〉でクリアできていますので、もっと大きいステージを目指せないかと。日常で起こる問題がICTを使って解決できるようになれば、より活用できると思います。人にしかできない専門的なケアの部分と切り分けて、事務作業はICTでできるような時代に差しかかっているのではないでしょうか。

※掲載された情報は、2022年1月現在のものです。

お問い合わせはお気軽に

phoneお電話でのお問い合わせ

050-5482-3721

受付時間:平日9:30~17:30